TOPICS

トピックス

SNS上の「いいね」と不法行為について解説!

1.はじめに

昨今、SNS上での誹謗中傷トラブルが頻発しています。こうしたトラブルを避けるためにも、SNSの利用・運用にあたっては、SNSの適切な理解とネットリテラシーを高く持つことが重要です。今回は、会社のSNS運用担当者の方や個人でSNSを利用される方に向けて、SNS上の「いいね」と不法行為の成立が争点となった裁判例(最判令6.2.9、東京高判令4.10.20判例タイムズ1511号138頁)を解説し、今後のSNS利用の展望等について考察していきます。

なお、問題となった事案におけるSNSプラットフォームは旧Twitter(現名称:X)ですが、わかりやすさの観点から「ツイッター」と表記していますので予めご了承ください。

2.問題となった事案の概要

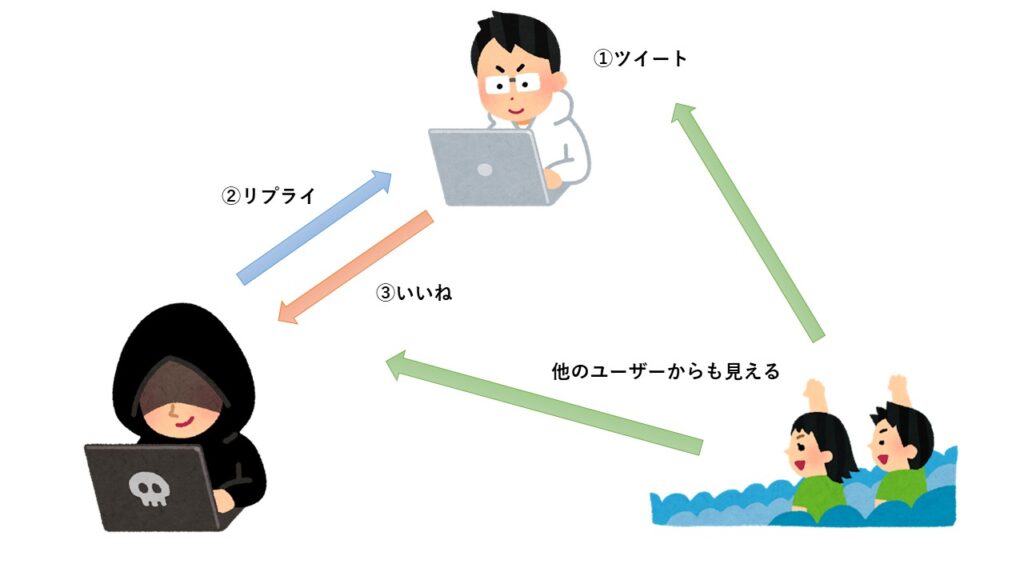

本件は、当時、約11万人ものフォロワーを擁していた国会議員である被告が、自らのツイートへの複数の返信(リプライ)に対して「いいね」をしたところ、そのリプライには、原告の名誉を侵害するような表現が含まれていたとして、原告の名誉感情を侵害する違法な行為となるかが問題になりました。

※ツイッターには、自分の意見や刹那の気持ちを140文字以内で“つぶやく”(ツイート)ことができる機能のほか、他のユーザーのツイートに対してリプライしたり、他のユーザーのツイートをそのまま自分のタイムラインに表示させる機能(リポスト(旧名称:リツイート))があります(リポスト機能と名誉棄損の成立については別の記事で解説予定です)。また、本件で問題となった「いいね」とは、他のユーザーのツイート画面右下に存在する白色のハートマークをタップ又はクリックすることをいい、これを押下すると、白色のハートマークが赤く変化するほか、当該ツイートを行ったユーザーに「いいね」した通知が届く仕様になっています(以下、単に「いいね」といいます)。

3.第一審(東京地判令4.3.25)の判示内容

(1)「いいね」機能について

まず、「いいね」機能がどういう時に使用されるかというと、文字通り他人のツイートに対する好意的・肯定的評価を示すために用いられているものと考えられる一方で、後から読み返すための便宜として、すなわち単なるブックマーク機能として使用されることも多いです。後者の考え方に依る場合、当該ツイートに「いいね」することが必ずしも好意的・肯定的評価を示したものではない(≒名誉棄損は成立しない)と考えることが出来ます。

この点について、裁判所(第一審)は、

①ツイッター社が「いいね」機能やその活用場面として、対象ツイートに対する「好意的な気持ち」を示すために用いる、「気に入ったツイート」に対して行うものと説明していること

②「いいね」という名称は、一般人に「良いね」という好意的な感情を抱いた旨を示す言葉を想起させること

③「いいね」ボタンのハートマークは、一般的に対象への好意的な感情を示すシンボルとして受け止められていること

④「いいね」を押すと、そのことや対象ツイートそれ自体を、他のユーザーが認識できるようになるほか、当該ツイートを行ったユーザーにその旨の通知がされること

を理由に、被告の実際の意図ないし目的にかかわらず、特段の留保もなく「いいね」を押す行為は、対象ツイートに関する何らかの好意的・肯定的な感情を示すために行われることが多く、これを目にする者もそのようなものと受け止めることが多いものと判示しました。

(2)「いいね」が違法となる場合の基準

「いいね」は、押下するか否かの二者択一であり、ブックマークや備忘といった目的で用いられることもある上、仮に当該ツイートに対する好意的な感情を示すものとして用いられたとしても、それ自体からは感情の対象や程度を特定することができず、非常に抽象的、多義的な表現行為にとどまることから、「いいね」は、原則として、社会通念上許される限度を超える違法な行為と評価することはできず、これが違法と評価されるのは、これによって示される好意的・肯定的な感情の対象及び程度を特定することができ、当該行為それ自体が特定の者に対する侮辱行為と評価することができるとか、当該行為が特定の者に対する加害の意図をもって執拗に繰り返されるといった「特段の事情」がある場合に限られる、と判示しました。

(3)本件での「特段の事情」の有無と帰結

本件の事実関係の下では、対象ツイートの内容及びツイート間の相互の関係に着目しても、「いいね」によって示される好意的・肯定的な感情の対象及び程度が特定できず、また、被告のアカウントに着目しても、そのプロフィール等で「いいね」の目的や意図について明らかにしておらず、仮に好意的・肯定的感情を示す目的で「いいね」が行われたとしても、これによって示される好意的・肯定的な感情の対象及び程度をうかがい知ることはできないほか、被告による「いいね」は、合計25件と少なくないものの、執拗に繰り返されたとまではいえず、被告は対象ツイートに「いいね」したにすぎず、そのことを原告に対して殊更通知するなど、原告に対して直接的な行為に及んだわけではないのであって、被告による「いいね」が、本件対象ツイートに関する好意的・肯定的な感情を示すという意図ないし目的を超えて、原告に対する加害の意図をもって行われたと認めるべき事情も見当たらないとして、被告による「いいね」が、社会通念上許される限度を超える違法な行為であると認めるには足りない、と判断して原告の請求を棄却しました。

原告は、判決内容を不服として控訴しました。

4. 控訴審(東京高判令4.10.20)の判示内容

第一審の判断に対し、東京高裁は以下のとおり判示して、原告(控訴人)の請求の一部を認容しました。

(1)名誉感情を害するかについて

東京高裁は、

①被控訴人(被告)が「いいね」した対象ツイートは、いずれも、控訴人(原告)や控訴人を擁護するツイートをした者を侮辱する内容であったこと

②被控訴人は、インターネットの番組や自身のブログ等を含むツイッター内外にて、控訴人を非難する発言や投稿を繰り返していたところ、自らのツイートを契機に対象ツイートがされるや、「いいね」したこと

③被控訴人は、対象ツイートのほかにも、控訴人や控訴人を擁護する者を批判、中傷するする多数のツイートについて「いいね」をしている一方で、被控訴人に批判的なツイートについては「いいね」をしていなかったこと

を理由に、「いいね」は、控訴人や控訴人を擁護する者を侮辱する内容の対象ツイートに好意的・肯定的な感情を示すために行われたものであることが優に認められるとし、控訴人に対する揶揄や批判等を繰り返してきた被控訴人が控訴人らを侮辱する内容の本件対象ツイートに賛意を示すことは、控訴人の名誉感情を侵害するものというべきであると認定しました。

(2)社会通念上許される限度を超える違法な行為か

本件の「いいね」は、合計25回と多数回に及んでいること、被控訴人は、「いいね」をするまでにも控訴人に対する揶揄や批判等を繰り返していたことなどに照らせば、被控訴人は、単なる故意にとどまらず、控訴人の名誉感情を害する意図をもって、対象ツイートに対する「いいね」を行ったものと認められるほか、「いいね」は、約11万人ものフォロワーを擁する被控訴人のツイッターで行われたものである上、被控訴人は国会議員であり、その発言等には一般人とは容易に比較し得ない影響力があることは「いいね」についても同様と認められることからすれば、「いいね」は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めることができるから、控訴人の名誉感情を違法に侵害するものとして、控訴人に対する不法行為を構成すると判断し、控訴人の請求を一部認めました。

これに対し、被控訴人が判決内容を不服として上告しました。

5. 最高裁(令6.2.9)の判断

令和6年2月9日、最高裁は当該上告を棄却する判決を行い、上記高裁判決が確定しました。

6.本件の考察とこれからの展望

第一審と高裁とは、あるツイートに対して「いいね」を押したとしても、そのことから直ちに対象ツイートへの好意的・肯定的な感情を示したと評価できるわけではなく、「いいね」の意味は、個別具体的な事情に照らして判断しなければならないとする点では一致しているものの、「いいね」の意味を認定する際の考慮要素として、第一審が、対象ツイートの記載や被控訴人のアカウントの記載のみから判断したのに対し、高裁は、それよりも広く、当事者間の関係や、従前の言動等を含めて判断した点で異なります。また、高裁は、「いいね」が控訴人を侮辱し、控訴人の名誉感情を害するものであることは認定しましたが、そのことから直ちに、「いいね」が違法なものとして不法行為が成立すると判断したわけではなく、「いいね」が多数回(合計25回)に及んでいることや被控訴人が控訴人を侮辱する行為を従前繰り返していたこと等の諸般の事情を考慮の上、社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たり、「いいね」が不法行為に該当すると認定したものである点には留意する必要があります。

また、本件は、被告が政治家であることや社会的影響力の大きさをも考慮した判決となっており、一般ユーザーの「いいね」が直ちに違法と判断される可能性は低いように思いますが、「いいね」をする際には、対象ツイートの内容を吟味したうえで、慎重に行うほうがよいと考えます。

なお、上記裁判例は、誰が「いいね」したかがわかる旧Twitter時代の仕様を前提に判断されたものであり、当該ツイートをした人以外の第三者には誰が「いいね」したかわからない現在のXの仕様において、本件で示された判断基準がそのまま妥当するか否かは別途検討の余地がありますが、大きな仕様の変更がない以上、判断基準も大きく異ならないものと考えられます。

本TOPICSの執筆者:市川雷

※2025年9月9日時点の情報に基づく記事です(参考にされる場合は新法の施行や関連法令の改正等がないかを必ずご確認下さい)。